연안이씨 별좌공파-(太子詹事公派 別坐公後)

연안이씨 별좌공파-(太子詹事公派 別坐公後)

|

|||

|

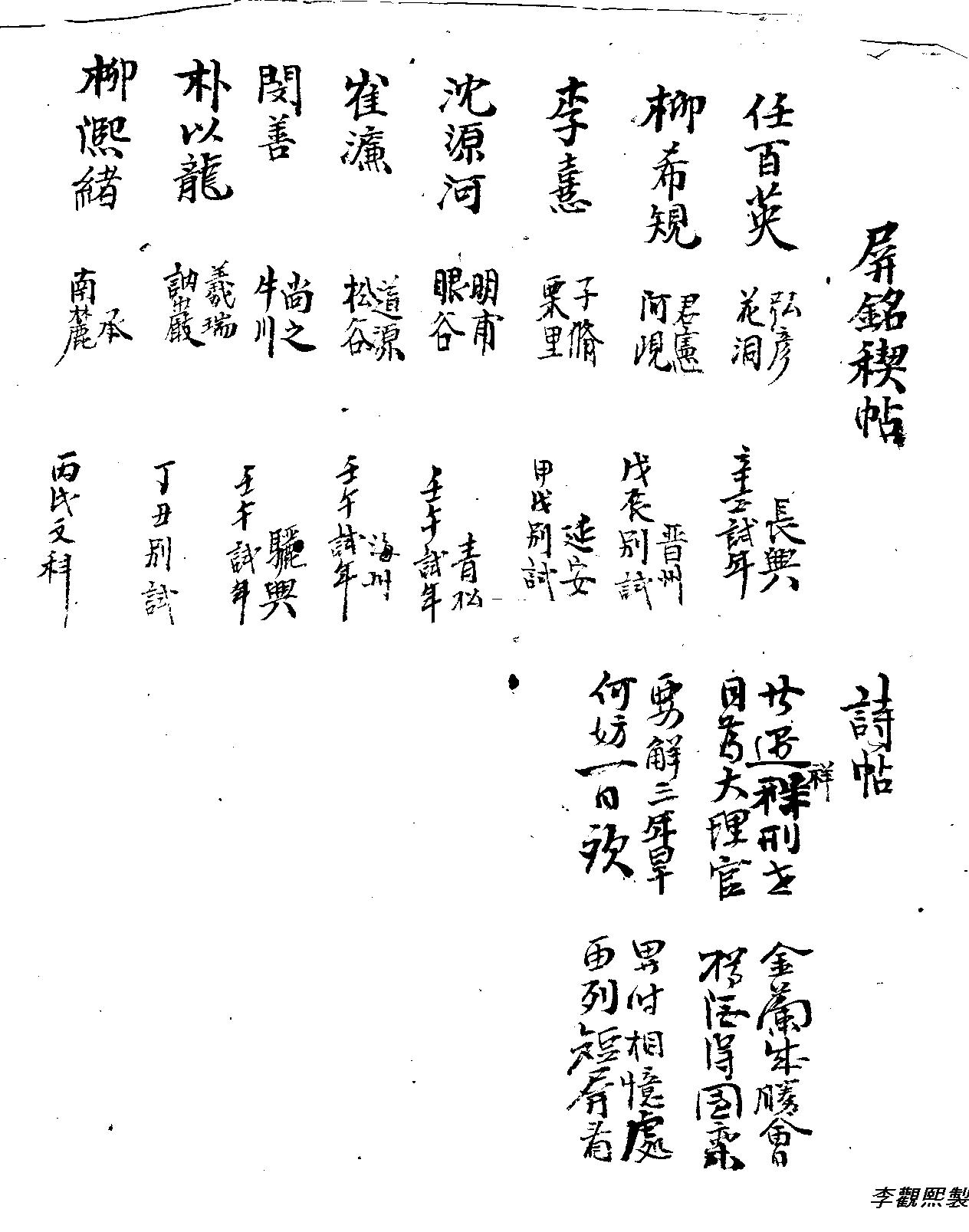

松谷敍詩 -訥雲 李炳華-송곡동에 대한 역사적 기록을 서술한 시 |

|||

|

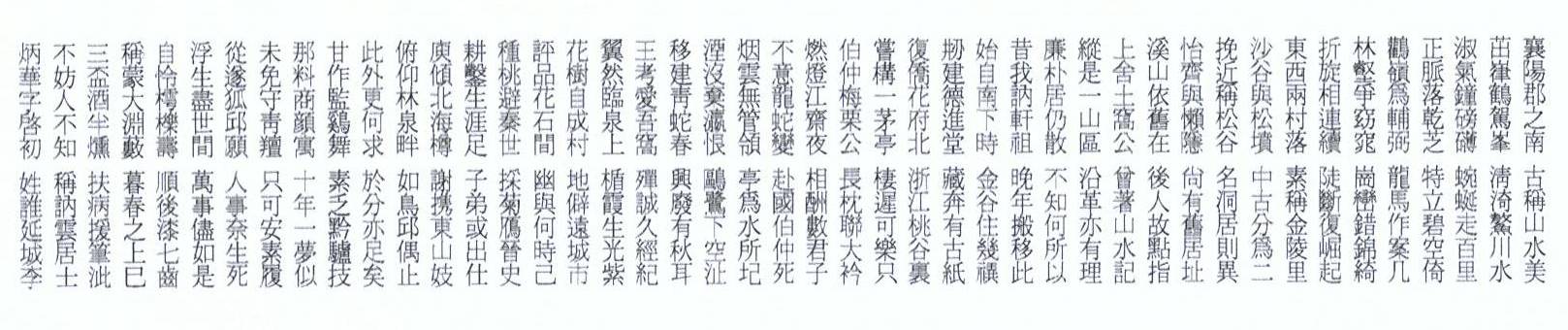

襄陽郡之南 古稱山水美 양양군지남 고칭산수미 예천고을 남쪽은 아름답다고 옛부터 칭송해 마지 않았네 茁律鶴駕峯 淸倚鰲川水 줄률학가봉 청의오천수 쭈빗쭈빗 솟아오른 학가산 봉우리 잔잔히 맑게 흐르는 오천냇물이여 淑氣鐘磅泊 緩漣走百里 숙기종방박 완연주백리 깨끗한 기운 머물듯 막힐듯 서로 엇갈려 꿈틀굼틀 돌아흘러 꾸준히 먼길 달리고 正脈落乾芝 特立碧空埼 정맥낙건지 특립벽공기 올바로 줄기이어 마주보는 건지산이여 높고 푸른 하늘에 홀로 우뚝하도다 罐嶺爲輔弼 龍馬作案机 관령위보필 용마작안궤 황새재는 보듬어 싸안아 주고 용마봉은 마주한 책상이 되었네 林壑爭窈窕 崗巒錯錦綺 임학쟁요조 강만착금기 수풀이랑 계곡이랑 아름다움 자랑코나 얼키고 설키면서 비단처럼 곱디곱네 折旋相連續 杜斷復茁起 절선상연속 두단부줄기 어찌보면 끊어질듯 다시 솟아 이어지고 머물듯 하다가 다시 웃둑 뻗어 올라라 東西兩村落 小稱金陵里 동서양촌락 소칭금릉리 동편에도 한마을 서편에도 한마을 흔히 "쇠무덤"이라 이름불러

왔네 沙谷輿松墳 中古分爲二 사곡여송분 중고분위이 솔무덤과 더불어 사고막골로 두개의 마을이 나뉘어져 있더니 晩近稱松谷 名洞居則異 만근칭송곡 명동거칙이 이제는 두마을이 한마을 송곡으로 한가지 이름에 한집안 함께 사네 怡齊輿懶隱 尙有舊居址 이제여나은 상유구거지 이제[曹好益] 난은[李東標] 훌륭한 두분 일직이 이 마을에서 살았었다 하는데 溪山依舊在 後人故點指 계산의구재 후인고점지 골자기 산모양 옛과 다름없음이여 오늘에 이곳도 위인이 나올걸세 上舍土窩公 曾著山水記 상사토와공 증저산수기 진사공[之權 호=土窩] 이곳 경치 칭송해 일찌기 글 한 자락 남기신바 있었다네 從是一山區 沿革亦有理 종시일산구 연혁역유리 마침내 산 하나 두고 갈피 뚜렸하다고 내력 따라 상고하면 일리 있는 말슴일세 廉朴居仍散 不知何所以 염박거잉산 부지하소이 염가 박가 이곳에 살더니 언제 어디론지 흩어져 가버리고 昔我訥軒祖 晩年搬移此 석아눌헌조 만년반이차 옛날 우리 눌헌공 할아버지께서 늦으막히 이곳에 옮겨 오셨네 始自南下時 金谷住幾祀 시자남하시 금곡주기사 처음은 용인에서 남으로 오실때 용문 금곡에 잠시 머무셔서 創建德進堂 藏奔有古紙 창건덕진당 장분유고지 덕진당을 세우셨단 그 흔적 옛 기록에 있다네 다시 안동땅[花府]북쪽에 위치한 절강 도화곡 깊은 골자기에 옮겨 사시니 嘗構一茅亭 棲遲可樂只 상구일모정 서지가락지 그곳에 자그마한 정자한칸 지어놓고 즐거히 세월 보내시는데 伯仲梅栗公 長枕聯大衿 백중매율공 장침연대금 매촌공도 여기서 많은 벗 사귀셨고 율리공도 훌륭한 명성을 드날리셨네 燃燈江齎夜 相酬數君子 연등강제야 상수수군자 장차 훗날 이름 빛낼 영웅군자들 글 짓고 시 읊어 주고 받았네 不意龍蛇變 赴國伯仲死 불의용사변 부국백중사 애닯도다 뜻밖에 임진란이 터졌으니 나라 살리려 두형제분 일신 던져 떠나시고 烟雲無管領 亭爲水所憊 연운무관령 정위수소비 마을 타는 끄으름 세상을 덮어 버리고 드나드는 물길조차 쉴곳을 막았다네 湮沒棄瀛恨 鷗鷺下空沚 인몰기영한 구로하공지 아련히 지나온 일족의 역사가 흔적없이 살아지며 산비들기 백로들만 드리우는 빈터로

변하였네 移建靑蛇春 興廢有數年 이건청사춘 흥폐유수년 청사년 봄에 다시 터 옮기고 그럭저럭 여러해 지나가고 말았네 王考愛吾窩 彈誠久經紀 왕고애오와 탄성구경기 조부 애오와공[鼎基]께서 오래도록 지탱하게 정성을 다해 翼然臨泉上 楯霞生光紫 익연임천상 순하생광자 임천샘가 나를듯 다시 세우시니 난간에 안개 피어올라 자주빛 광채 감돌아

드네 花樹自成村 地僻遠城市 화수자성촌 지벽원성시 한집안 꽃가지마냥 옹기설기 모여 살고 저자거리 읍내와 멀리하고 있지만 評品花石間 幽與何時己 품평화석간 유여하시기 꽃과 산과 물을 벗해 즐길때에는 세월이 언제 어디로 흘러가는지도 모를

만하니 무릉도원에서 혹독한 진[秦]나라의 착취 벗어나 국화가지 꺾던 태평성대 진[晉]의 옛일과

같으네 耕鑿生涯足 子弟或出仕 경착생애족 자제혹출사 밭을 갈아 살아가는데 어려움이 없고 아이들은 들락 날락 벼슬살이 가끔하니 후학 가르치며 배움을 거듭닦고 [孔隆] 벼슬유혹 뿌리치고 조용히 사네 [.謝安] 俯仰林泉畔 如鳥邱偶上 부앙임천반 여조구우상 우러러 임천반[수풀과 샘이 솟는 좋은 집터]에 나는새처럼 언덕위에 삽분 올라 앉아

있다네 此外更何東 於分亦足矣 차외갱하동 어분역족의 이에 더 무엇을 바라 다시 옛곳을 찾으리요 이만하면 만족하고 만족스럽도다. 甘作蘊鷄舞 素乏黔驢技 감작온계무 소핍검려기 즐겨 농사 지으며 가축이나 기를걸 검[黔]땅의 나귀처럼 어리석게도 那料商顔寓 十年一夢似 나료상안우 십년일몽사 어쩌다 잠시 상주[尙州]땅에 머물러 십년세월을 꿈처럼 보내였다만 未免克靑氈 只可安素履 미면극청전 지가안소이 다행히 허술하나 지붕덮고 궁상은 덜었네 새상을 사는데로 쫓아 허물없이 살아가니 從遂孤邱願 人事奈生死 종수호구원 인사나생사 그나마 고향언덕에 머리배고 누울수 있어 인간사 살고 죽는것이 어찌 마음대로

하리요 浮生盡世間 萬事盡如是 부생진세간 만사진여시 이리저리 흘러 떠 다니는 인생이여 만사를 버려 말지 않아야 하나니 쓸모없이 나이 먹은것 이제야 깨치니 어느덧 환갑 넘어 일곱을 더하였네 을해년[대연수=乙亥년]에 꿈을 핑게하고 삼월 삼진날 늦봄을 맞이하여 三盃酒半燻 扶病援筆此 삼배주반훈 부병원필차 석잔의 술과 반조각의 안주와 더불어 병든 몸 간신히 붓을 잡아 이글을 짓나니 不妨人不知 稱訥雲居士 불방인부지 칭눌운거사 사람들은 아무도 나를 집적일줄 모르거니 듣건데 눌운거사라 일러주더라 炳華字啓初 姓誰延城李 병화자계초 성수연성이 이름은 병화[炳華]이고 자[字]는 계초[啓初] 성은 무어라 하던고? 연안이씨[延安李氏]라

이글은 병炳자 화華자 저의 징조할아버지께서 여쉰 일곱되시던 을해년에 송곡에 대한 시를 지으신 것임 세계인명사전에서 옮깁니다. *조선후기의 유학자,자는 啓初,호는 눌운[訥雲] 본관은 延安,仁文의 후손,정기[鼎基]의 손자,성품이 온후하고 한학에 조예가 깊어 유림에서 덕망이 높았다.벼슬은 감동관에 이르렀으며 글씨를 잘 썼는데 주로 안진경체를 본받았다.도산서원을 비롯 영남지역 각 서원 원장을 역임하시고 유림장을 지냈음. 저서로는 訥雲集 8권이 있다. 1869년[음]11월24일에 나시고 1941년 [음]11월 4일 73세에 돌아가심. ***註釋[어려운 말에 해석을 붙임]**** 양양[襄陽] 우리 고장 醴泉의 옛지명 그 중에는 水州, 醴泉, 甫州,襄陽, 基陽,甫川으로 바뀌었는데 襄陽은 고려성종때 불러왔던 명칭 오천수[鰲川水] 洛東江支流중 乃城川의 일부 중류명칭 화부[花府] 경상북부 도호부가 있던 안동의 옛이름 절강도곡리[浙江桃谷里] 안동 와룡면에 있으며 송곡동에 오기전 도수곡[桃樹谷]을 말하는 것임 용사변[龍蛇變] 壬辰倭亂을 말한 것임.龍은 임진년, 蛇는 계사년의 별칭 무관령[無管領] 나라의 다스림을 벗어난 무법천지의 상태 즉.무정부상태와 같음살벌함을 말함 기영한[棄瀛恨] 살기 좋은 고을을 잃어 버린후의 뼈저린 아픔을 표현 청사[靑蛇] 집지킴이 구렁이를 말하기도 하나 한편 집터를 일커름 화수[花樹] 같은 성의 친족들.나무가지에 꽃핀 모습을 묘사 종도[種桃] 복숭아 나무를 심는다는 뜻이나 무릉도원즉 이상향[理想鄕]을 꾸민다는 뜻 피진세[避秦世]가혹한 진[秦]의 법을피한다는 뜻으로 악독한 정치를 피한다는 뜻 채국[採菊] 도연명의 시에 나오는 분수를 지키며 사는 평화롭게 사는 선비다운 인간생활의 모습 안진사[雁晉史]진[秦]나라 400년후,진[晉]나라 어부가 고기를 잡다가 우연히 무릉도원에 이르렀는데 그동안 숫한 난리도 모르고 태평성대 누려온 사람들을 부러워한 가상적 도연명소설 북해준[北海樽] 의협의 사나이 북해인[北海人]공륭[孔隆=前漢時]이 후진을 가르치기위해 벼슬살이를 거절하고 물러나 [樽中酒不空]이라 큰소리치며 일생을 지낸 일화 동산기[東山妓] 진[晉]나라 사람 사안[謝安]이 동산고을에 은거하며 정승자리도 마다하고 배포있게 살았다는 옛일화[高臥東山與妓] 임천반[林泉畔] 옛 시인들의 시에 가장 살기좋은 집터를 일컬을때 인용되었슴 수풀이 있으며 샘 이 흐르는 언덕을 말함. 숨은 선비들의 위안처[枕帶林泉畔 隱居致林泉] 검려기[黔驢技]당나라 시인 柳宗元의 세가지 훈계중의 하나인데 검[黔]이라는 지방의 나귀가 범을 좋아해서 찾아 갔다가 범에게 잡혀 먹혔다는 이야기 청전[靑氈] 푸른 색의 지붕을 입힌 집을 말하는데 극히 검소하다는 표현임 호구원[狐邱願]미물인 여우도 죽을 때는 태어난 언덕을 향해 머리를 둔다는 말로서 자신의 근 본이 되는 고향을 생각하는것이 인간의 도리라는 가르침의 비유 저력수[樗瀝壽]쓸모없이 살아온 자신의 인생을 나추어

말할때 쓰는 글 순후칠칠치[順後漆七齒]치[齒]는 나이를 말하는 것이며 순[順]은 이순[耳順]이라는 60세의 대명사로 여기에 일곱의 수를 더 칠 했다는 시적 표현 대연수[大淵藪] 육십갑자중에 해[亥]의 글자가 들었던 년도를 말함.당시는 을해[乙亥]년의 표현 상사[上巳] 삼월 삼일,또는 삼월달의 첫일진에 첫

사[巳] 일이 든날

내 | |||

|

|

|||

|

|

내

내

내

내